日韓の交流

山岳人 田辺治さん 韓国誌によるインタビュー mountain誌2010年6月号

2010年5月、北アルプスで日中韓3国学生交流登山が行われました。隊を引率した一人の田辺治さんを、韓国隊役員(韓国山岳会)として同行していた、mountain誌記者イ・ヨンジュン氏がインタビューしました。以下は、「mountain」2010年6月号「山岳人探訪・田辺治 山が私を貧しくするのか」の日本語訳です。

田辺治さんは8000メートル峰14座完登に近い登山家とも言われていましたが、2010年9月にヒマラヤ・ダウラギリ峰で雪崩に巻き込まれ、帰らぬ人となりました。

訳者は当時、交流登山のベースとなった上高地の日本山岳会の施設に勤めており、インタビューにも携わりました。(訳 内野かおり 構成 内野慎一)

文・写真 イ・ヨンジュン記者

田辺治氏に会えたことはまったくの幸運であった。日本で開かれた韓中日大学生合同登山で北アルプスの登山口、上高地に集まっているとき、彼がやってきた。

前日、日本山岳会の役員が「明日、ガイドとして来る人は『ローツェ冬期登攀』をした」と言うので、いったい誰かと思っていたのだが、早朝に宿舎の日本山岳会上高地山岳研究所のドアを開けたその人はよく見た顔だった。前日の話はローツェ南壁の「南壁」を省いていたわけだ。

アルピニスト 田辺治

田辺治は植村直己の後、日本の登山界の流れを引きついできたアルピニストといえる先鋭的登攀を何度もしてきた人物だ。彼は2008年のピオレドールアジアの候補になって初めて韓国を訪れた。2006年に冬季ローツェ南壁遠征隊を隊長として率いて、自ら第2次アタック隊として難攻不落の南壁の登攀に成功したのをきっかけに、韓国登山界にも少しずつ名前を知られはじめていた。

1980年、長野県の信州大学山岳部で登山を始めた田辺治は、1982年ガネッシュヒマール3峰(7111m、現在は2峰)登攀から始まり25回ヒマラヤ登攀隊に参加した。 たびたびテレビやスポーツ新聞を飾る、最短、最大、最高という物差しでは、30年間余りで25回という数字には意味はないかもしれない。8000m級の登頂は11回、山の数では9座に過ぎないからだ。

しかし、彼の経歴で注目すべきは数字ではなくその内容である。彼が登った8000m級の山9座のうち4座は新ルートまたは冬季初登という特別なものである。7000m級ではラプチェカン、ギャジカン、ラトナチュリなど、われわれにはなじみのない山を初登し、昨秋には未踏峰だったネパールのネムジュンをアルパインスタイルで登頂した。

1泊2日一緒に槍ケ岳に登り、交わした短い会話の中には日本人特有の親切さがあふれ、内心終始恐縮していたのだが、山に登る間の沈黙が、その歩みに秘められた真の山男の内面を感じさせた。斜面を上り下りする彼の動作は慎重であるが軽やかで、古びたいでたちであっても眼は光っていた。

彼へのインタビューは、韓国語に長けた本誌日本通信員である内野かおりの助けで、下山後にかなった。最初の質問は「なぜ山に行くようになったか?」だった。

ヒマラヤへ行くだけでいい 登攀自体を楽しむスタイルで

「高校1年のとき学校行事で槍ケ岳に登ったのがきっかけで山に親しむようになり、大学で山岳部に入部しました」

大学では農学を専攻したが今までそれに関連した仕事をしたことはなく、大学3年のとき山岳部のガネッシュヒマール遠征隊へ参加して以来、ヒマラヤを行き来していて、結婚しているが子供はまだいないと言った。職業は登山ガイドで主に60代の女性を案内しているが、あまりガイドの宣伝はせず、1、2名を連れて年に数十回程度北アルプスに来ていると言った。

「そのくらいで食べていけるのですか?奥さんの反応は?」と問うと、「妻は私が登山することに好意的で、一番近くで応援してくれる人です。少ない稼ぎですが、節約して生活することに慣れれば大丈夫です」と言った。先のローツェ南壁登攀の際にも夫人はベースキャンプまで同行していた。

「妻は韓国ドラマが好きでテレビもよくみるが、私は秋葉原にも1回だけ、登攀で使う無線機を買うために行ったことがあるだけ」と言った。

Eメールもしないという彼の姿に、谷口ジローの漫画 「神々の山嶺」の主人公「はぶじょうじ」が重なり、読んだことがあるか聞いたが、知らないようだった。主人公は東京の賑わいを離れ、ネパールでシンプルに生きながら冬季エベレスト南西壁に単独で挑むのだ。

彼は代わりに、北アルプスを舞台にした井上靖の50年余り前の小説「氷壁」は何度か読んだと言った。縦書きで書かれた古典を偶然手に取ったときに嗅いだにおいが、彼からしたような気がした。

(訳者注)漫画「神々の山嶺」(原作は夢枕獏)、小説「氷壁」はともに韓国語訳されています。また、ハングルの文章は今では新聞、雑誌、本などほぼ全て横書きになっています。

山行中、彼は20年も履いているように見える古い革の登山靴に、色あせた80年代スタイルの赤いザック、手は工事現場で使うような綿の手袋で、もう販売されていないカジタのピッケルを持っていたが、一方で、ウェアだけは、他の装備を全部売っても買えないのではと思うほどの名だたる高価なブランドのものを着ていて、疑問が湧いた。スポンサーがいるのか問うと、予想された答えが返ってきた。

「数年前から日本のモンチュラからウェアを提供してもらっています。それから、ヒマラヤに行くときは周りの山仲間から助けてもらっています。いくつかの山岳会に加入していますが、信州大学山岳部OB会や日本山岳会など大きい山岳会は財政が良いため、たくさん援助を受けてきました。また、日本ヒマラヤ協会と地方の東海山岳会では、大小の支援をしてくれます。支援していただける場合は個人費用を10万円から30万円程度、支援がない場合は100万円ほど出して登攀に行きます」

彼は1997年、K2登攀のときに初めて隊長を任されて以来、多くの隊を率いてきたが、ときには一隊員として参加した。行きたい山があれば、どこで登山隊を組織すれば支援を受けられるかということを考えた。誰も彼のことを「田辺隊長」とは呼ばなかった。(訳者注1 下記)

「私はヒマラヤへ行くだけでいいんです。そのとき、そのときに行きたい山と行きたいルートが決まれば、一番効果的な登攀方法が何かをじっくり考えて、悩んで選択します。それがアルパインスタイルならそうするし、極地法だと判断すればそうします」

そして、自身の登攀スタイルは「目標があるというよりは、登攀自体を楽しむこと」と言った。

日本は登山の先進国か

女性の8000m14座初完登以降、韓国社会では「14座完登者4名を輩出し、登山先進国に仲間入りした」と言われていることに対して、彼の考えはどうであろうか?

「日本は登山の先進国ですか?」と質問を投げかけた。ちなみに日本にはまだ14座完登者はいない。

「オ・ウンソンさんは幸運な方だと思います。日本はある意味で先進国とも言えるし、そうではないとも言えます。日本には高所の難しいルートを登攀することのできるクライマーが確かにいます。そういった意味では先進国です。しかし、その数は少なく、また、どこかを登頂しても世間の反応はほとんどなく、その意味では先進国とは言えません」

日本には毎年続けてヒマラヤに行けるような身分の登山家はおらず、韓国の登山家が物質的にとても恵まれているように見え、「うらやましい」と言った。

エベレスト南西壁を冬季初登したり、ローツェ南壁を初登したときでも、「自分自身の生活で変わったことはなかった」と言う。今まで国内のスポーツ分野に関連する賞を何度か受けたことがあるが、「メダルだけだった」と付け加えた。

今回の山行中、彼に気づいた山小屋の主人が2000円のワインを差し入れた。「私は少しは有名ですが、山の世界だけでのことです」と話した。

「14座を完登したらその状況は変わるのではないですか?」という問いには、

「私の目標は初めから14座ではありませんでした。万が一それが私の目標だったとすれば、メスナー以降のせいぜい20何番目かの登頂者になるだけですから」と言い、

「現在12座を登った竹内洋岳さんがいずれ日本初の14座完登者になるだろうけれど、それは彼が選んだ道だということであって、その後も状況は変わらないだろう」と言った。

私はそこで返答できなかった。ただただ、うなずくだけだった。

「これから10年くらいは登攀を続けたい」と言った彼に、ヒマラヤ登攀の情報をどのように得て、誰と一緒に登攀するのか、を聞いた。

「7、8年前に出た『ヒマラヤ名峰辞典』や山と溪谷社から出ている『岩と雪』などの雑誌から基本的な情報を得ます。しかし、主に、ある山を登ったときに撮った周辺の山の写真と情報から次の目標を選ぶことが多いです。強い隊員を集めなければならないときは、一緒に登攀しようと手紙を書いて説得します。初めての人と一緒に登攀したこともあります」

長い沈黙が流れた。そして、「あなたにとって山とはなんですか?」と質問を投げかけた。また長い沈黙の末に口を開いた。

「山は私の表現の場であり、また自分を実現する場です」

「ヒマラヤへ行けば行くほど私は貧乏になります。それで今でも車を持っていません」と言ってインタビューを終えた田辺治は、翌日、参加した学生たちのバスに便乗し、上高地の下のターミナルで下りた。太陽がまぶしい車窓の外、片手で陽射しをさえぎり、もう一方の手を振る日本最高のアルピニストを見て、ふとイエスの山上垂訓の最初の一言を思い出した。「貧しきものに福はあるのか。天国が我々のものだ」

今の社会では、金持ちが本当の登山家になるというのは大変難しいことではないだろうか。

登頂した山の数を数えない貧しいアルピニストにこそ、山はより広く開かれるのではないだろうか。

(訳者注)この記事の最後の部分と「山が私を貧しくするのか」というタイトルは聖書からの引用が元になっているようです。

(終わり)

(訳者注1)「誰も彼のことを「田辺隊長」とは呼ばなかった。」の一文が唐突に思えたので、イ・ヨンジュン記者に尋ねたところ、以下のような説明でした。

「韓国では登攀隊の隊長でなくても何度もヒマラヤ登攀をした登山家には『隊長』という呼称を使います。オム・ホンギル隊長、オ・ウンソン隊長、パク・ヨンソク隊長というように表現します。一方、この言葉には大げさな意味合いも含まれます。例えば韓国国内の低い山を人を率いて登り、身の丈に合わない高価な装備を持つ人々にも『隊長』という呼称を使うことがあります。

田辺さんほどの登山歴を持つ方だったら、韓国では誰もが「田辺隊長」と呼ぶことでしょう。しかし、日本では皆が「田辺さん」と呼んで、彼がとても謙虚であり気取らない人だということが分かりました」

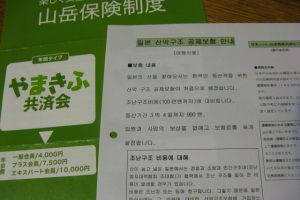

記事の写真キャプション

[左下]雪と氷に覆われた槍ケ岳頂上部を登攀中の田辺治。彼に韓国の岩を登りに来るつもりはないかと尋ねると、自分は古典的なアルパイン登攀が好きなんだと答えた。

[右ページ]固く結んだ唇と日に焼けた顔、ざらざらのひげ、その中で光る眼からは、決して1日や2日では得られない山でのオーラが感じられた。それは縦書きで書かれた色あせた古典を手にしたときに嗅いだにおいと一緒だった。

[右ページの左下]登山経歴と所属山岳会

1982年のガネッシュヒマール3峰(現2峰)登攀から2009年ネムジュン新ルート登頂、2010年ダウラギリ登攀予定まで。

日本山岳会、東海山岳会、信州大学山岳部OB会、日本ヒマラヤ協会

[左ページ下の左]上高地の下のバスターミナルで別れの挨拶をしている田辺治。彼は日本人特有の姿がそうであるように、いつでも謙虚であった。

[左ページ下の右]田辺治は槍ケ岳に登る間、休憩のたびにすぐ手帳を取り出し記録をメモしていた。ここで山岳ガイドをしている彼にとっては、目をつぶっても歩けるほどの道であるにもかかわらず。

[右ページ上の左]紫色のヘルメットはK2西壁を登ったときに使用したものだという。

[右ページ上の右]色あせた赤いザックと古い革の登山靴に旧型のカシンのアイゼン、軍手をはめた手に、もう販売されていないカジタのピッケル。スポンサーを受けている洗練されたウェアとはマッチしないいでたちだ。

Korean Site

Korean Site